© 23世紀の進化論 All rights reserved.

意識 – Wikipedia の読み方

「それでは三日目の講義を始めたいと思います。

最初に、昨日の講義の『意識について』の内容が手抜きな上に脱線しているとのお叱りがありましたので、ここで若干のお時間を頂いて補足させていただきます。

それでは改めて『意識の定義』を提唱させていただきます。

まず対象です。

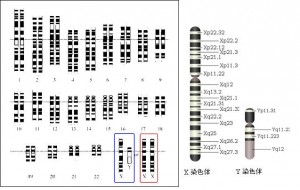

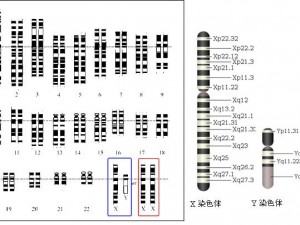

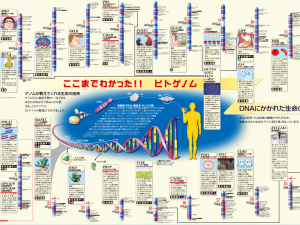

対象は生物(せいぶつ)です。人類から細菌までですね。生物の定義はWikiで! DNAとか遺伝子とか脳とか細胞とかは構成要素の一部とします。また一時的であれば、過去形や未来形の状態の生物も含みます。

次にキーワード。

意識を定義する上での主要な用語を説明します。

大きく、本能、意思、無意識、意識の4つです。

本能とは、最初からプログラムされているもののうち、種により差がある性格のようなものとします。

例えば、猫が新たな塀を見つけたら飛び乗ることにチャレンジするのは、生存率を高めるための能力確認プログラムが働くためです。

目測をつけて実際に行動することで、現時点で持っている、<目測から特定できる塀に飛び乗るための力加減マップ>と、現実との差がないかを確認し、差がある場合は早速修正を加えるためのプログラムです。獲物を捉える時か、獲物にならないためなど、有事に備え日々能力確認と調整を行い生存率が高まるように猫のDNAには<塀を見たら飛び乗らずには入られないプログラム>が組み込まれているのです。

本能とはこのようなプログラムのことです。

心臓や内臓などはさほど異種間での動きに差がないので本能とは呼びません。

因みに、ここで言う力加減マップは、脳内マップではなく遺伝子の持っているマップです。

意思とは、選択肢があるときにどちらかを選ぶ時、または選んだ状態のこととします。

本人にそのつもりがなくても第三者から見て選択を行っているように見えたら、それは意思です。

例えば先程の猫の例でいえば、塀に飛び乗りたくなるのが本能で、<調子が悪いから止めた>と思えるような行動が意思です。

また、進行方向が二股に分かれていた時にどちらかを選んだら、本人は本能的に片方を選んだとしても、本能的かどうかを知らない第三者から見ればそれは意思的です。

同様にランダムにどちらかを選んでも第三者からは意志的です。

ぶつかってそのまま止まって動かなくなったら、ややこしくなります。

二股であることを知るセンサーの有無や処理能力などのスペックが絡んでくるからです。

本人的には、意思がなかったり、役に立たない本能や役に立たない意思がある場合がありますが、

それでも第三者的にはそこに意思の存在は感じません。

無意識は、とりあえず意識的ではない時のこととします。

できれば意識の定義が解明するまではNGワードとしたいところです。無意識という一見便利な言葉が意識を解明する上で妨げになっているからです。

同様に前意識という用語がありますが、これに至ってはまるで無害なので無視します。

さて、意識の定義です。

意識とは対象の生物をコントロールや認識しているつもりの主体のことです。

例えると、車と運転手のことです。

もちろん車が生き物で、運転手が意識です。

車は止まっている時も壊れていても車です。

運転手は寝ていても、運転不適格者でも、死んでいても生き返るのであれば運転手です。

起きている時でもただ見ているだけだったり、見も聴きも感じもしなかったり、運転したり、しなかったり、よそ見したり、操作がわからなかったり、間違えたり、上手・下手があったりします。

また運転手は車のオーナーとは限りません。

車は運転手がいなくても殆どの部分が問題なく車の生をまっとうすることが出来、実は運転手はまるで不要だったりします。

ハンドルは運転手が操作しているようで実は車が自身で動かして、運転手は手を添えているだけの場合もあります。その時の運転手は自分で操作しているつもりだったり、この状況を把握できたり出来なかったりします。

そんな車と運転手の相関の中、傍観、あるいは運転しているつもりの主体を意識と定義します。

そう『運転手とは?』というのが研究目的です。

どうでしょう。これで概ね意識というものをカバーできると思います。

説明した用語の境目が微妙にクロスしていると思えてきたら、より正しく理解できている証拠でしょう。

上述のことを念頭に置いてWikipediaの意志についての解説を読まれると、より深く理解できると存じます。

そして次のような感想を持たれると思います。

21世紀には意識は解明されそうもないこと、

用語の作り過ぎは首を絞めること、

茂木先生は本業に戻るべきなこと、

などなど。

この解説を読んで一番悲しいのは、『遺伝子・DNA』という言葉がまるで登場しないことです。

面白いのは排除している理由が、本能的であり、意思的であり、意識的であることです。

これは知らないことには触れないことが得策であること、各学問・研究機関・組織間同士の、縄張り争いや保身のためであること。または遺伝子学や生物学などの高等であり年々進歩していく部門に比べ、さほど進展のない心理学や脳科学の学者の劣等感からくるものであることと推測します。

本当に関係ないと思っているのならオメデタイだけですが、難しすぎて触れるのを避けているのであれば、言語道断です。

客観的に見ても各部門間の主張を前向きに統合すると、実はほとんど解決しているようにも見えます。

部門間の垣根を取り払い、それぞれの立場の主張ではなく、真理なんて偉そうなものではない単なる事実を見つけるための行動をとってほしいものです。

以上で昨日の『意識の定義』の補足とさせていただきます。

遺伝子が遺伝子たり得るための波長については日を改めて解説いたします。

それでは、タイムマシンの作り方に移ります。」

続く

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

タイムマシンの作り方とタイムマシンの定義(新解明国語辞典)

たいむましん【タイムマシン】 それを実現するためには大量の難題を抱えているのが自明なのにもかかわらず、あえてその難題に触れないことで、現実…

解説:タイムトラベル&タイムスリップの方法 (バーチャル編)(解説付)

【簡易マニュアル】 タイムトラベル&タイムスリップの方法(バーチャル編) IQ226 ====================…

この記事へのコメントはありません。