© 23世紀の進化論 All rights reserved.

脳内マップの正体

「ゴホン、ゴホン。

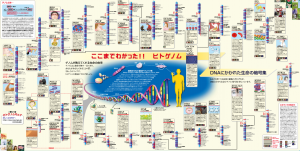

二日目は脳内マップと遺伝子マップについて説明します。

目に見えたと思っている物が、すべてをリアルタイムに認識しているのではないことは周知のことと思います。

事前に習得済みの情報により補完しているのです。

また幻肢の例の通り「書き込み」も行われたりします。

そして補完された立体的っぽい二次元画像が脳の何処かに完成したように見えることも特に違和感は感じておられないかと思います。

この二次元画像は、眼だけではなく体中の細胞からの情報により作られていることが、来世紀には証明されます。

本日は現時点では仮説の域にとどまっている、この専門の器官だけではなく他の細胞なども役割を担っていることと、又さらにすべての細胞が万能であり単一であることの説明も合わせて行います。

なお、今回は時間の関係で「意識に関する時間的概念」については割愛し、触れませんことをあしからずご了承ください。

本題に入る前に、ここで一つ提言があります。

この後で解説する内容は、脳神経科学、心理学の領域に関することが含まれます。

そこで、心理学、脳神経学の権威ある学者や先生様方に申し上げたい。

被験者を患者と呼ぶのはやめていただきたい。

自身の無知を擁護するために患者を見下げるのも止めていただきたい。

患者の訴えや、反応に対し、

「あからさまな作り話」とか、「自己欺瞞」とか、「言い張る」とか「常軌を逸した弁解や合理化をする」とかの所見は間違いです。

それはフロイトの言葉を借りれば、自身の無知を公にすることを恐れるあまりに心理的防衛機制が己に働き、パワハラを行使している精神異常患者と呼ぶにふさわしい状態にほかなりません。

「自我の防衛本能が働き作り話をする」のであれば、それが人間であり、それが正しい行動であることでしょう。

なぜこのことを肯定することができないのでのでしょうか。

この場合、患者と医者の立場は逆転すべきことを認識すべきです。

病院に閉じ込められ薬漬けにすべきは、そういう所見を下す己であるべきです、進化論的見地では冒涜的ですらあります。

科学者たり得たければ、事実は肯定し、不明点は否定ではなく、その旨明記するか、あるいは触れないことです。

<時間の都合で切り捨てる>などと公言してはいけません。

本講義を聞いた後では「患者のありえない作り話」は物事の本質、人類の本質を紐解く貴重な発言であることに気が付かれるはずです。

心理学を志す学生諸君にはこのような事の無いよう真摯に向きあってほしいものです。

それでは、本題に入ります。

人間が眼で見た情報は神経だか、ニューロンだけを利用して脳の何処かで二次元画像に集約されます。

しかし、実際はそれは実在の実像そのものではなく、脳、あるいは意識がそう思うに事足りる「何か」に集約されます。

その「何か」は見たままではないのです。それをここでは便宜上『脳画』と呼ぶことにします。

眼から伝わる情報経路は一本ではなく複数だったりしますが、現在ではまだ数本レベルの認識です。

その根拠は数本の神経だかニューロンだかに伝わる電気信号の本数による根拠と電気信号のみによる認識です。

その電気信号が伝わる過程でフィルターなり認識処理がされて、それらの情報と、直前に認識済みの『脳画』と、すでに用意されている脳内マップとで補完していくというものです。

しかしこの理論だか事実だかは、明らかにチンケです。

盲目や全盲ろうの方々の脳内マップや認識能力の前ではタジタジです。

そこで昔から言われている「胃で考える」、「あそこで考える」とかの復活です。

100m競争のピストルの合図は耳で聞き脳で判断する必要はありません。

大腿筋が直接聞き、直接伸縮すればスタートまで0.8秒もかかりません。

実際、ピストルの音の波形を肌が認識すれば役は成すわけです。

聴覚の必要はないことがお分かりいただけますことでしょう。

まあもっとも今のルールではフライングになってしまいますが・・・

え〜

「人体のすべての細胞に人体のすべての機能の能力がある」――これですべての矛盾が解消されます。

各細胞の能力の差は各細胞の形態の差です。

たまたま映像処理に特化しているだけであったり、血液と呼ばれる役目にぴったりだったり、胃壁としてぴったりな形態としてしかるべき位置に配置されているだけです。

さて此処で言われている『脳画』ですが、みなさんも見ているはずです。

しかし具体的に認識はないことでしょう。

このことは簡単に説明ができます。

みなさんは心臓の鼓動を制御、認識、『脳画』しているでしょうか?

その他の細胞なり器官に関してもです。

おそらく無意識下でのことなので、そんな事は認識していないとおっしゃることでしょう。

今回の議題は、意識ではなく、視覚的な脳内マップです。

これらは人類よりも下層の生物でも起きていることです。

・・・・・・

そこで、

いきなり脳内マップではなく、どこかもっと優しい細胞なり、器官なりで考えてみましょうか。

同様に何らかの認識なり、トリガーなりがあるはずです。

単純反射運動だけではなく計画的なタイムラインの存在も却下できません。

さあどうでしょう。

もう一度みなさんに伺いますが、『脳画』を見たことがありますか?

・・・・・・

見たことがあるはずです。

それは、

みなさんが、

ミジンコだった時です。

皆さんご存知の『胎児の夢』を思い起こしてください。

思い起こせましたでしょうか

この『脳画』は意識下では無意識的に見ることが出来ていませんがある時間帯意識下に現れます。

皆さんの中にはこの『能画』を日常生活の中で見ていることを認識している方もおられると思います。

よろしかったら、挙手お願いできますでしょうか?

・・・・・・

ハイ、ありがとうございました。

と、このように実際に一割以上の方々が認識しているこの『脳画』を人工的に創りだすことが、

意識、人類、しいては宇宙の根源をも解き明かすロードマップとなりえます。

そして、この『脳画』を考案、設計したらしめた設計者、すなわち遺伝子の意図の解明についての生き字引ともなることでしょう。

この、脳内マップ、すなわち『脳画』ですが、パソコンでも同様の処理が行われています。

キーワード的に申しますと、

入力時には検索エンジン、セクター、シーク、レコード、ブロック、インデック、オプティマイザー、キャッシュ、バッファー、ツリー、遅延書き込み・・・

そしてマッピング時にはテクスチャー、ベクター、先読み、キャッシュ、確率・・・

そして記憶時には、バッファー、プライオリティ、属性、・・・

ここに反射心理学の成果物をふりかけ、フラグとスタート番地を付け加えた上で定められたタイミングで書き込みます。

そして<見た>と認識します。

問題はどのくらいの遅延が発生しているかです。

この遅延を一年間にすると、、おっとフライングしました、

脳内マップはこのような仕組みですが、

問題はこのしちめんどくさい仕組みはどうやって出来たか

ですね。

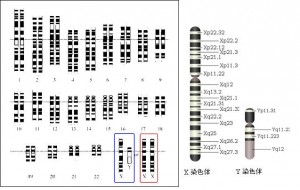

そこで遺伝子のお話に移りますが、

30分ほど休憩しましょう。」

……二日目の講義はまだまだ続きます。

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

タイムマシンの作り方とタイムマシンの定義(新解明国語辞典)

たいむましん【タイムマシン】 それを実現するためには大量の難題を抱えているのが自明なのにもかかわらず、あえてその難題に触れないことで、現実…

解説:タイムトラベル&タイムスリップの方法 (バーチャル編)(解説付)

【簡易マニュアル】 タイムトラベル&タイムスリップの方法(バーチャル編) IQ226 ====================…

この記事へのコメントはありません。